Die Schilddrüsenhormonstörungen werden eingeteilt in eine sogenannte Schilddrüsenüberfunktion (=Hyperthyreose) und in Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose).

Zu den Schilddrüseüberfunktionsstörungen gehören:

Morbus Basedow

Thyreoiditis des Quervain (Schilddrüsenentzündung)

Schilddrüsenautonomie, oft in Folge eines Struma/Kropf

Zu den Schilddrüsenunterfunktionsstörungen gehören:

Hashimoto Thyreoiditis

Angeborene Hypothyreose

Medikamenteninduzierte Hypothyreose, z.B. bei bestimmten Antipsychotika oder Amiodaron

Sonstige Schilddrüsenunterfunktion,

Zusätzlich gibt es noch Erkrankungen, die nicht zwangsläufig mit einer Entgleisung der Schilddrüsenhormone einhergehen:

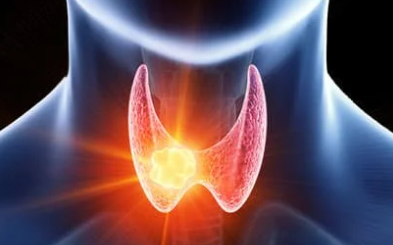

Struma/Kropf

Schilddrüsenknoten

Schilddrüsenkarzinom

Häufigkeit von Schilddrüsen-Beschwerden?

Hyperthyreosen kommen bei ca. 0,6% der Bevölkerung vor. Eine Hypothyreose bei bis zu 3% der Bevölkerung vor. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass dies auf Basis der noch aktuellen Normbereiche beruht. Nach den neuen Normwerten wird die Häufigkeit viel höher liegen. Frauen sind dabei deutlich häufiger als Männer betroffen, bei einer Schilddrüsenunterfunktion z.B. 4-mal häufiger.

Da die Schilddrüsenunterfunktion häufiger ist und ich mich als Heilpraktikerin darauf spezialisiert habe, geht es ab nun in diesem Artikel nur noch um die Schilddrüsenunterfunktion.

Definition von Hypothyreose / Schilddrüsenunterfunktion

Die Diagnose wird anhand der Schilddrüsenhormone gestellt. Die Schulmedizin unterteilt dies je nach Laborkonstellation nochmals genauer, in der Praxis ist meist jedoch nur die sog. primäre Hypothyreose wichtig. Dabei ist das TSH erhöht und das fT4 erniedrigt. F steht dabei für freie Hormone.

Es gibt jedoch auch eine sog. sekundäre/tertiärer Hypothyreose, bei der der TSH normwertig oder erniedrigt ist, da der Hypophysenvorderlappen oder der Hypothalamus insuffizient arbeitet. Um dies zu erkennen, ist es daher wichtig, dass man sich nicht nur auf den TSH-Wert im Labor verlässt, sondern stets auch fT3 und fT4 mitbestimmt.

Die Grenze für das TSH liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin bei den 18-70 Jährigen zwischen 0,4 - 4,0 mU/l.

Bei fT4: 8 - 18 ng/l oder 10 - 23 pmol/l

Bei fT3: 2,2 - 5,5 pg/ml oder 5,4 - 8,8 pmol/l

Viele Heilpraktiker und funktionelle Mediziner berichten jedoch aus jahrelanger Erfahrung, dass der Wohlfühlbereich für Patienten erst dann erreicht wird, wenn fT3 und fT4 sich im oberen Bereich befinden.

Symptome Schilddrüsenunterfunktion

Wenn einem die Auswirkungen der Schilddrüsenhormone nun klar sind, dann erschließen sich einem die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion nahezu von selbst. Wie Sie gleich sehen können, können es sehr viele sein. Daher wird eine Hypothyreose auch als Chamäleon bezeichnet:

- Gehirn/Psyche: Brainfog, Antriebsarmut, Panikattacken, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen

- Herz: niedriger Blutdruck, niedriger Puls, Herzstolpern

- Magen-Darm: Appetitlosigkeit, Verstopfung, Verdauungsstörung

- Stoffwechsel: Frieren, Gewichtszunahme, erhöhter Cholesterinspiegel, Nebennierenerschöpfung

- Muskeln und Knochen: Muskel- und Gelenkschmerz allen voran Nackenschmerzen und ein Widmenbuckel, Muskelzuckungen

- Haut: kälteempfindlich, trocken, Ekzeme/Ausschlag, brüchige Fingernägel

- Haare: Haarausfall, sprödes Haar

- Geschlechtsorgane: Zyklusstörungen, Libidoverlust, unerfüllter Kinderwunsch

Ursachen einer Schilddrüsenunterfunktion

Meist ist eine Schilddrüsenunterfunktion in Folge unseres Lifestyles erworben, selten von Geburt an angeboren. Zugrunde liegende Ursachen können dabei Jodmangel, die Einnahme von hemmenden Schilddrüsenmedikamenten (Thyreostatika), Umweltgifte mit hormonähnlichen Wirkungen sein. Des Weiteren kann ein Selenmangel oder eine Erschöpfung zu Grunde liegen. Die Erschöpfung kann dabei als Folge, das in Dysbalance geratene Stoffwechselsystem zu regulieren, entstehen.

Spezialfall Ursache Hashimoto Thyreoiditis

Eine weitere, an sich sogar häufigste Ursache, ist eine autoimmune (der Körper greift sich selbst an) Genese, wie es bei der Hashimoto Thyreoiditis der Fall ist. Was dieser zu Grunde liegt, werden mehrere Theorien diskutiert, die zusammenfassend auf eine Mischung aus verschiedenen Stressoren zurückzuführen sind. Diese sind:

- psychosozialer Stress

- Folge von Infektionserkrankungen, wie Epstein-Barr-Virus

- chronische T-Zellaktivierung durch z.B. Umweltgifte oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Darm-Permeabilitätsstörung/Leaky Gut-Syndrom.

- Magensäureverminderung mit einhergehender Aufnahme- und Verdauungsstörung

- Genetik / genetische Disposition

- Schilddrüsenvergrößernde (goitrogene) Substanzen, wie Soja

- entzündungsförderne Ernährung

- Ungleichgewicht der Geschlechtshormone, z.B.durch die Pille oder östrogenerhöhende Umweltstoffe

- Parasiten: so ist es bekannt, dass Autoimmunerkrankte ein 4x höhere Last im Körper haben

- grundlegende verminderte Immunabwehr

- Nährstoffdefizite, wie an Aminosäuren (z.B. Tyrosin), Selen, Jod oder Vitamine (z.B. Vitamin D)

Viele dieser Ursachen können auch bei einer sonstigen Schilddrüsenunterfunktion ursächlich sein.

Wie Sie auch hier sehen können, macht es Sinn, eine Schilddrüsenunterfunktion nicht ausschließlich mit Schilddrüsenhormonen auszugleichen, sondern die Stressoren, die zu dieser Autoimmunerkrankung des Körpers geführt haben, zu reduzieren.

Diagnosestellung einer Schilddrüsenunterfunktion

Ganz klassisch werden im Blut die Schilddrüsenhormone TSH, fT3 und fT4 bestimmt und geschaut, ob diese in dem Referenzrahmen liegen.

Bei der häufigsten Form ist das TSH erhöht und das fT3 / fT4 erniedrigt.

Um zusätzlich eine mögliche Hashimoto-Erkrankung festzustellen, werden noch die Schilddrüsenantikörper gegen Thyreoglobulin (Tg-AK) und Thyroxinperoxidase (TPO-AK) bestimmt. Wichtig zu berücksichtigen ist zudem, dass zu Beginn einer Hashimoto Thyreoiditis es zunächst zu einer vorübergehenden Schilddrüsenüberfunktion mit entsprechender Symptomatik kommen kann.

Weitere Untersuchungen bei einer Schilddrüsenunterfunktion

Als weitere Diagnostik sollte laut schulmedizinischer Leitlinie ein Schilddrüsenultraschall anstehen. Typisch für eine Unterfunktion ist meist ein verkleinertes Organ mit unregelmäßiger/inhomogener Gewebestruktur. Bei Auffälligkeiten, wie einem Knoten, sollte noch eine Szintigraphie erfolgen.